Il blog intende mettere in evidenza i risvolti filosofici delle tecnologie attuali più rivoluzionarie e mostrare come molte di queste tecnologie siano state anticipate dal pensiero dei filosofi antichi, in modo da riavvicinare il “classico” allo “scientifico”, il “tecnico” all’“umanistico”, termini che la cultura contemporanea considera radicalmente opposti, ma che parecchi secoli fa costituivano le due metà di una stessa mela.

Mario Abbati

Mario Abbati è nato a Roma nel 1966. Laureato in Ingegneria Elettronica e poi in Filosofia, ha trovato nella scrittura una dimensione parallela a quella di professionista nelle tecnologie dell’informazione.

Ha pubblicato i saggi “Ipercosmo, la rivoluzione interattiva, dai multimedia alla realtà virtuale” e “Manifesto del movimento reticolare”; la raccolta di racconti “La donna che ballava il tango in senso orario”; il romanzo, “Il paradiso delle bambole”.

TAGS

Apr 20

di Mario Abbati

Negli anni ’90 del ventesimo secolo sembrava il rimedio

per cancellare i mali più terribili

dell’umanità, qualunque argomento si tirasse in ballo

– dall’arte alla medicina, dal marketing alla

sociologia – la realtà virtuale si

candidava come tecnologia rivoluzionaria in grado di arricchire il

bagaglio delle nostre esperienze superando i limiti palesi dei

cinque sensi.

Ah, dimenticavo: per realtà virtuale s’intende una

tecnologia che permette a un essere umano di

trovarsi in un ambiente simulato, cioè

costruito al computer, tale che la sua impressione soggettiva di

presenza sia, tendenzialmente, indistinguibile da quella che si

prova in un ambiente reale. Detto in soldoni: si

equipaggia un utente con un kit di sensori – cuffie, ottiche,

protesi tattili e rilevatori di movimento – e lo si spara

dentro un ambiente artificiale creato al computer, in modo che ad

ogni azione del primo corrisponda una reazione del secondo. Le

applicazioni sono le più svariate, basta indossare uno di

quei caschi sensoriali dal profilo aerodinamico e

si può volare dentro la copia in 3D della Basilica di San

Pietro, scendere lungo il corso dell’arteria femorale remando

nella marea dei globuli rossi, visitare il progetto simulato del

mio futuro appartamento prima ancora che venga costruito.

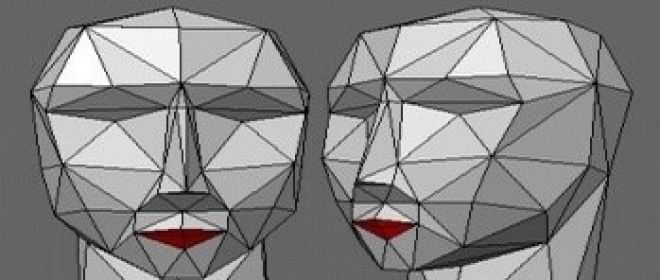

Ma di che materia sono costituiti i mattoni che compongono gli

ambienti virtuali? Sostanzialmente si tratta di

triangoli, unendo i quali si compongono tutte le

superfici del modello: è un po’ come avere a

disposizione un numero enorme, praticamente infinito, di triangoli

di tutte le forme e dimensioni e usarli come le tessere di

un mosaico per costruire volumi nello spazio; se i

triangoli sono sufficientemente piccoli e se ne possono usare

quanti se ne vuole, si potrà modellare con essi qualunque

superficie anche quelle più curve e irregolari.

Ora leggiamo con attenzione questo corsivo: “E prima di

tutto, che fuoco e terra e acqua e aria siano corpi, è

chiaro ad ognuno. Ma ogni specie di corpo ha anche

profondità; e la profondità è assolutamente

necessario che contenga in sé la natura del piano, e una

base di superficie piana si compone di triangoli… E tutti

questi elementi bisogna concepirli così piccoli che nessuna

delle singole parti di ciascuna specie possa essere veduta da noi

per la sua piccolezza, ma, riunendosene molte insieme, si vedano le

loro masse”.

A parlare è Platone, nel

Timeo, uno degli ultimi dialoghi che ci

ha tramandato duemilatrecento e rotti anni fa. Al netto della prosa

dal sapore accademico, la materia che il filosofo ateniese pone

alla radice dei quattro elementi fondamentali –

fuoco, terra, acqua e aria – è la

stessa materia di cui fa uso la realtà virtuale:

un’infinità di minuscoli triangoli

che cuciti insieme possono riprodurre qualsiasi mondo

possibile.

Una coincidenza? Un’interpretazione anacronistica? O

piuttosto l’effetto di una cultura arcaica a tutto tondo,

senza compartimenti stagni, che permetteva al libero pensatore di

postulare invenzioni avveniristiche pur non disponendo di computer

e protesi sensoriali?

© Riproduzione riservata

2262 visualizzazioni