Interventi

Interventi

di Sergio Bevilacqua

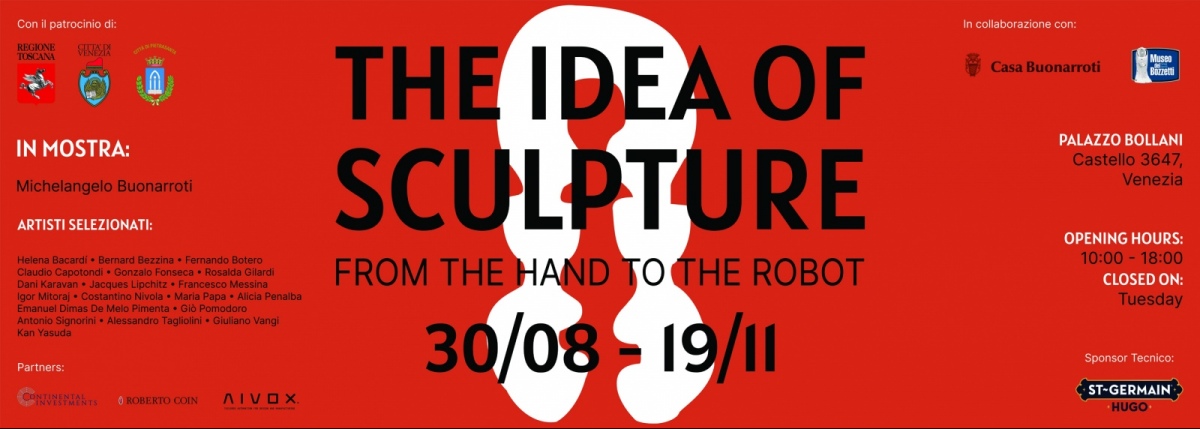

In concomitanza con la Biennale di architettura “Intelligens, Natural, Artificial, Collective”, il 30 agosto 2025 a Palazzo Bollani di Venezia ha aperto al pubblico la mostra The idea of sculpture. From the hand to the robot (L’idea di scultura, dalla mano al robot), curata da Roberta Semeraro e Giovanna Cicutto con opere dell’artista cubana Helena Bacardi, della famosa famiglia di produttori di rhum, col patrocinio del Comune di Venezia, del Comune di Pietrasanta e della Regione Toscana in collaborazione con il Museo dei bozzetti di Pietrasanta e il Museo di Casa Buonarroti di Firenze. La mostra sarà aperta fino a novembre inoltrato.

“Il concetto alla base dell’esposizione, che non ha precedenti e presenta caratteristiche più dinamiche che statiche, è raccontare che cosa è accaduto nella scultura dai tempi del Rinascimento di Michelangelo Buonarroti fino ai nostri giorni, quando ormai i computer “comandano” poderosi bracci meccanici che in poco tempo, e con precisione millimetrica, traducono in oggetti concreti ciò che inizialmente erano solo delle idee, come alcune sculture dell'artista cubana Helena Bacardi che le espone per la prima volta in Italia.”, riporta il comunicato stampa degli organizzatori, curato da Marco Ferri.

Il tema della mostra è esteticamente centrale per l’arte della scultura e, tutto sommato, poco trattato. Fa parte della problematica antropologica del transumanesimo, nello specifico della sostituzione di attività umana da parte della tecnologia, e di come ciò incide significativamente sul processo creativo, e non soltanto su quello poietico-manifatturiero. Sottolineando un aspetto a titolo introduttivo, non si tratta di mettere “scalpello e lima” in un armadio, ma di scegliere, ed essere consapevoli, della differenza della tradizione scultorea rispetto ai processi automatici attuali di trattamento del materiale attraverso le tecnologie.

Quanta strada fatta dai tempi de "L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica", quintessenza estetica della Scuola di Francoforte e grande testamento di Walter Benjamin... CAD-CAM, CIM, intelligenza artificiale non sono soltanto fattori di produzione industriale e di massa, busillis ormai di dominio comune, ma anche concreto cambiamento del processo (catartico) proprio dell'Arte. È innegabile che il sapere che una scultura è stata elaborata manualmente nel suo materiale sortisca sul fruitore un effetto differente rispetto alla sua esecuzione automatica, in quanto: 1. la vista rimane colpita dalle forme, dai volumi e dalla precisione dell’esecuzione, intendendo con essa la rilevazione sensoriale dello stato delle superfici; 2. A ciò consegue l’elaborazione mentale e l’interpretazione basata sugli archivi semiologici presenti nella mente di ciascuno; 3. terzo livello, la valutazione, a “gusto personale” (che può o meno essere condizionato da fattori estetico-filosofici); 4. Last but not least, avvengono riflessioni sulle magistralità esecutive dell’artista e, qualora l’opera sia realizzata con strumenti meccanici sulle affinità con la trasformazione umana del materiale.

L’articolazione di questo ciclo della fruizione vede oggi per la prima volta un netto distacco tra la fase ideativa e la fase realizzativa. Tutti gli artisti sanno che poesia e poiesi hanno avuto però sempre la stessa natura, e che il rapporto col materiale incide sulla fase ideativa, così come quella condiziona ovviamente la fase realizzativa. Dunque, quando attraverso l’automazione della elaborazione della materia tale correlazione quasi del tutto decade, è forse vero che l’ideazione soffre? La risposta è ancora incerta, malgrado il processo inarrestabile della tecnologia. Infatti, si può dire che l’importanza del rapporto con la materia declamato da tanti artisti riguarda soltanto determinate esperienze, e che molti artisti non da oggi si sono abituati a fare realizzare le loro opere scultoree da premiate fonderie o marmisti qualificati, nonché da altre realtà industriali. E la loro fantasia creatrice si è sbrigliata moltissimo, definendo con precisione il confine tra la fase ideativa e quella realizzativa, con importanti risultati creativi. Ma il problema non è soltanto questo. L’automazione della manifattura comporta anche un’evoluzione nella fase terminale del processo ideativo, in quanto le realtà industriali, per attivarsi con precisione, hanno bisogno di coerenze pratiche, quali la realizzazione da parte dello scultore di supporti informatici di progettazione: non saranno quindi più schizzi e disegni, ma file elaborati con programmi software di progettazione spesso molto sofisticati. Dunque, la tecnologia non entra soltanto nel processo scultoreo a livello della manifattura, ma questa invasione arriva a fare mutare le modalità dell’ideazione stessa.

Ciò porta a riconoscere la configurazione di due cicli scultorei ben distinti: quello tradizionale, che vede nella poiesi diretta un elemento centrale e quello che, invece, include l’uso delle tecnologie. Tra i due cicli non c’è netta soluzione di continuità, in quanto esistono molte gradazioni intermedie che vedono ad esempio l’uso di tecnologie manifatturiere alimentate da disegni e schizzi, con un lavoro differente della parte industriale che si occuperà direttamente della loro traduzione software.

Come in tutte le epoche rivoluzionarie, nel nostro tempo esarivoluzionario transumano, persistono visioni diverse e spesso estreme. Ma cosa è l’esarivoluzione? Una rivoluzione sestupla sincronica che condiziona il tempo presente e che, specificamente, si articola come segue:

1. Globalizzazione. Si tratta di un fenomeno quasi meccanico, che avviene al seguito della natura economica dell’industria, soprattutto manifatturiera, e che, date le caratteristiche travolgenti su tutti i piani dell’antropizzazione del mondo, sta sconvolgendo equilibri preesistenti e vita della Specie. La scultura robotizzata è profondamente globale, in quanto è in grado di diffondersi nell’intero globo col supporto di internet, potendo sostituire trasporti con manifattura automatica (locale).

2. Ipermediatizzazione. La diffusione di sistemi di comunicazione e di strumenti tecnologici conoscitivi moltiplicano la capacità umana di essere in contatto e di produrre informazione. Niente di più evidente, in termini di ipermediatizzazione, della possibilità per un’arte molto legata al materiale come la scultura, di usare i canali di rete per avvenire, sia nel processo produttivo che in quello comunicazionale, utilizzando internet per infrangere le barriere logistiche.

3. Ginecoforia. Mio neologismo per significare l’eccezionale importanza del femminile nel futuro umano, con tutte le sue implicazioni di carattere psicologico e culturale, e del conseguente impatto sui sistemi operativi della specie, anche come conseguenza della possibilità tecnica di fecondazione neo-eterologa di ovulo con ovulo (1999). L’elaborazione automatica del materiale rende la scultura avulsa dalla forza fisica e, quindi, rende un servizio alla struttura antropofisica femminile affrancandola dalla differenza di possibilità di lavoro manuale scultoreo rispetto all’uomo.

4. Antropocene. La moltiplicazione della specie umana in pochissimi anni recenti è stata enorme. Recentissime stime grossolane dicono che l’umanità è stata di circa 1000 milioni di soggetti fino al 1500, 2500 milioni di soggetti nei 500 anni successivi, fino al 1950 circa, e dal 1950 ai giorni nostri circa 8000 milioni, con un balzo naturalisticamente elevatissimo. L’elaborazione automatica del materiale e l’uso di materiali che si prestano all’elaborazione scultorea senza i costi enormi di marmo e bronzo (plastiche e scarti delle produzioni industriali e delle attività umane in genere, semilavorati naturali) sono orizzonti per riconsiderare un ruolo della scultura nelle società di Grande Massa per il presidio della memoria.

5. Teleutofobia. Neologismo da me coniato per significare la paura della fine. Delle sei rivoluzioni, è forse quella più contingente, ma particolarmente forte in questi anni, dalla pandemia alla minaccia nucleare dovuta ai riassetti macroeconomici e strategici delle guerre in corso. Tra i fantasmi teleutofobici, cavalcati e alimentati anche dalla cinematografia di Hollywood, c’è quello della abolizione della funzione artistica dell’Uomo, che passa attraverso l’automazione dell’elaborazione materiale e la semiotizzazione del linguaggio.

6. Transumanesimo. Sostituzione di tipi di funzionalità umana con altrettanta tecnologica, cioè, progettata e artificiale. Non solo protesi fisiche, ma anche intellettive. Su queste ultime, è scottante il tema dell’Intelligenza artificiale. Il passaggio da mano a robot della elaborazione del materiale della scultura, il tema dell’automazione dei processi poietici dell’arte è una componente eclatante della sostituzione dell’umano anche nelle attività più sofisticate.

D’altra parte, se si parla di rivoluzione si parla sempre di grande cambiamento, e il cambiamento è oneroso, e spesso doloroso. La sofferenza quindi porta a rafforzare la resistenza e a sostenere visioni di restaurazione, anche quando è ormai certo che il passato non tornerà. Perché le rivoluzioni possono anche essere denegate e osteggiate, ma se sono tali, e non semplici fuochi di paglia civili o mediatici, hanno caratteristiche di invasività che producono cambiamenti strutturali, coi quali si continuerà a fare i conti per sempre.

Dunque, nessuno scandalo particolare. Ci troviamo di fronte a un ulteriore evento dell’astrattizzazione delle arti, che vede la funzione delle stesse spostarsi questa volta definitivamente (e con orizzonti incerti…) dalla dimensione funzionale delle “arti e mestieri” del secondo millennio e ancora in qualche modo ottocentesca, a quello dell’esercizio dell’ideazione pura, attraverso iconologia e semiologia creativa svincolata da qualsivoglia utilità che non sia prevalentemente, puramente emozionale (catarsi). E su questo vediamo agire con determinazione e lucidità il “sistema dell’arte”, fatto di soggetti e processi ben identificabili.

In extremis, con correttezza scientifica, credo che sia ancora presto per capire se questo passaggio tecnologico della scultura sarà, oltre che proficuo sul piano della diffusione del fascino di quest’arte, anche portatore di ulteriori e specifici contenuti estetici. Abbiamo però già visto con tutta l’arte digitale quanto il metodo di produzione dell’oggetto artistico crei campi estetici specifici, basati sulla padronanza del processo automatico.

Chi vivrà vedrà, e sempre sarà dei posteri l’ardua sentenza.

(Testo A. I: free)

Giovedì 4 settembre 2025

© Riproduzione riservata

972 visualizzazioni