Economia

Economia

di Sergio Bevilacqua

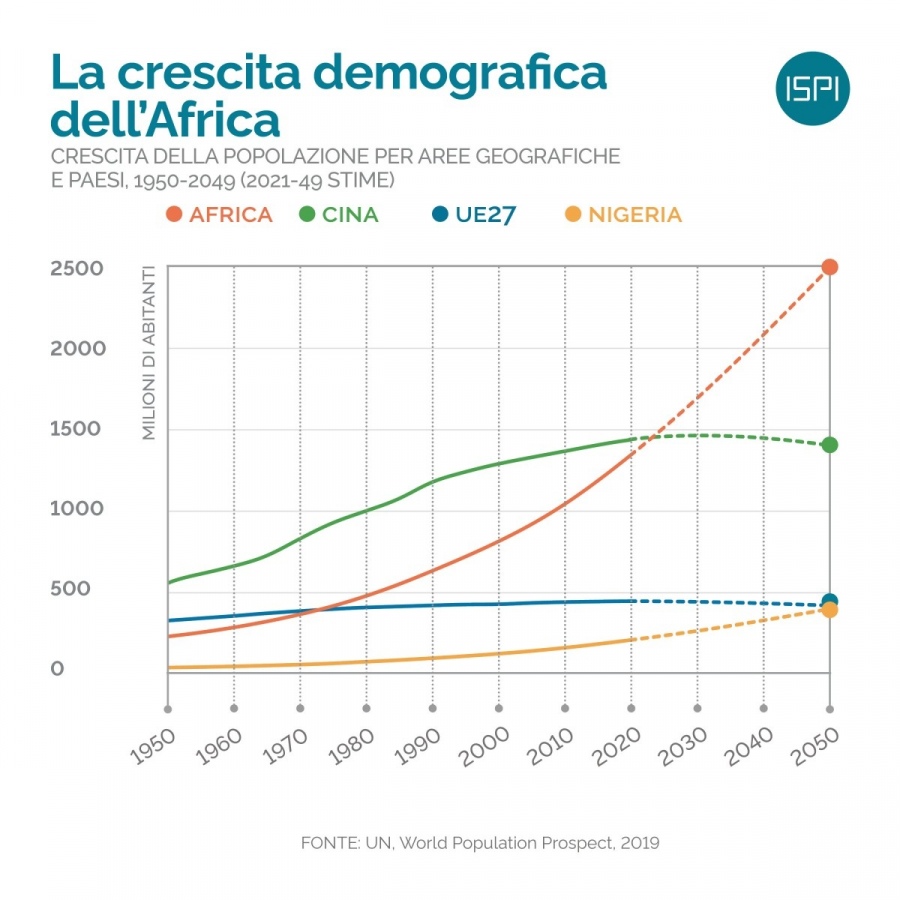

Non si può restare inerti intellettualmente di fronte alla situazione confusa e mutevole dell’Africa, continente in cui anche i più recenti studi antropologici segnalano l’origine della specie umana. Di 8 miliardi di umani, oggi l’Africa ne conta circa un miliardo e trecento milioni, con tappe di crescita dai 200 milioni d’individui del 1950 ai 500 milioni del 1990 al miliardo del 2010. Cioè, oggi, tutta insieme, essa conta una popolazione come la Cina, un poco meno dell’India, quasi il triplo degli abitanti dell’Unione Europea e altrettanto rispetto alla somma di Stati Uniti e Canada nel Nord America.

Afflitto in larga parte da condizioni climatiche non ideali per l’insediamento umano, data la grande presenza di aree equatoriali, con temperature medie molto alte e umidità elevatissima, il continente africano è stato in gran parte trascurato per ciò che riguarda lo sviluppo di un’economia avanzata, secondaria industriale e terziaria, settori nei quali l’infrastruttura ambientale è particolarmente importante, trattandosi di attività economiche ad alto valore aggiunto, cioè basate su personale altamente professionalizzato, le cui prestazioni hanno caratteristiche sempre un poco discrezionali e dunque richiedono ambienti favorevoli e dotati di servizi opportunamente elevati.

Appare in questo senso abbastanza chiaro il successo dei paesi africani del sud, che occupano un’area viceversa temperata, ove la cultura economica industriale ha potuto radicarsi per tempo senza troppa difficoltà, portando con sé anche quei meccanismi societari evoluti che chiamiamo “democrazie”. Suggerisco per approfondimento e comprensione delle correlazione ipotizzata tra sistemi politici e variabili socio-economiche lo studio di Freedom House, al seguente link per consultazione interattiva https://freedomhouse.org/report/freedom-world#Data oppure al seguente documento https://freedomhouse.org/sites/default/files/2024-02/FIW_2024_DigitalBooklet.pdf.

Una differenza significativa vi è anche nei Paesi mediterranei del nord continentale, che per storia e cultura hanno sempre dialogato tramite il mare con quelli europei. Riguardo ad essi, facendo riferimento ad adeguati sistemi politici, è rimasto un condizionamento culturale dai contenuti religiosi islamici vincenti per più di un millennio, che prima hanno resistito tenacemente alla adozione della rivoluzione-scientifica-tecnologica-industriale e poi all’adozione del modello democratico, ma che hanno spesso cercato di puntare sulla compresenza di modelli civili, e conseguentemente politici molteplici, ottenendo una scarsa efficacia rispetto alla gestazione economica secondaria.

Se togliamo quindi il capo e la coda al continente, resta il grande corpo d’etnia di gran lunga prevalente di tipo Bantu, che occupa la quasi totalità subsahariana, fatta eccezione per alcune compresenze autoctone nell’Africa orientale, dovute ad antichissime persistenze identificabili geograficamente (ad esempio i Masai e i Tutsi) oppure tramite le contaminazioni con sangue indiano e mediorientale, come nel caso del Corno d’Africa (Etiopi, Somali e limitrofi).

Il circuito perverso dovuto al concatenamento tra clima, risorse materiali caratteristiche ambite da economie di altri continenti, sistemi politici e servizi alle persone e alle aziende (welfare) ha sempre portato grandi difficoltà nell’indurre nell’Africa Bantu una crescita della trasformazione manifatturiera locale del ricchissimo tesoro di materie prime. Certamente sarebbe ora un macroscopico errore storico non citare il colonialismo imperante nell’ultimo mezzo millennio dei bianchi europei su tutto il mondo e in particolare in Africa: ciò fu dovuto in primis all’efficienza delle nuove tecnologie nel controllo dei popoli e luoghi e, subito dopo, allo sviluppo di concentrazioni umane, in prossimità delle aree industriali di lavoro, ove il clima consentiva un più agevole insediamento antropico ed erano presenti le tecnologie, figlie della rivoluzione scientifica, cioè le fabbriche. Non potendo agire altrimenti, con ottusità, forza e determinazione propria dell’epoca, si procedette alla spoliazione di quei territori inidonei all’insediamento industriale e all’inoltro delle materie prime nei Paesi d’infrastrutturazione industriale.

Effettuate queste sommarie, prime considerazioni sull’attualità generale dell’economia del continente africano, credo che si debba considerare, con eccezione per l’area temperata dell’emisfero sud, ove la rivoluzione industriale ha attecchito in tempo ancora utile e, diversamente, per l’Africa mediterranea, uno stato del corpo del continente africano difficilmente convertibile in economia moderna. Ciò non solo per quanto detto sopra, ma anche per caratteristiche intrinseche al modello di sviluppo ormai delineatosi in questa fase matura dell’economia industriale mondiale: fare industria non è più una questione di sola magistralità nell’organizzazione dei fattori della produzione e di mercato, bensì un’attività che è circoscritta da barriere all’entrata un poco in tutti i settori, maturati a livello globale, non totalmente bloccanti ma certamente sfidanti per qualunque new-entry, in particolare se operative in ambienti sottosviluppati sul piano delle infrastrutture fisiche e intangibili e magari bisognosi pure di uno sforzo in più per fattori naturali e culturali.

Dunque, al momento d’oggi, difficile uscire dalle logiche puramente assistenziali per migliorare la vita di quasi un miliardo (tolto il sud e il nord) di esseri umani africani.

Ciò, però, non deve significare rassegnazione: nulla in economia è definitivo e stabile del tutto. Gli orizzonti dell’economia mondiale vedono due scenari strutturali possibili, che potrebbero cambiare le condizioni dei popoli suddetti e del continente africano:

Rimangono allora, in attesa di fattori dirompenti, strategie esterne, fatte dal resto del mondo per l’Africa e non da un’autonoma forza africana. Se si promuovesse una strategia di semplice autodeterminazione, sinceramente ritengo che sarebbe un’iniziativa velleitaria e opportunistica, per togliere alla parte ricca del mondo la responsabilità verso le condizioni difformi di quest’area particolarmente sofferente. Anche strategie tipo quelle condotte dagli inglesi ad esempio tramite le iniziative di consulenza ai Paesi africani svolte da Tony Blair e la sua società “Tony Blair Institute for Global Change”, che agisce in molti Stati africani con lo scopo di modernizzare le istituzioni e i loro funzionamenti verso la democrazia, risaltano come azioni di facciata e teoriche, come si è dimostrato ampiamente in vari casi analoghi (ad esempio, in Asia, Afghanistan e Iraq) ove il sistema economico di riferimento non aveva le caratteristiche sviluppate atte alla nuova antropologia democratica, provocandone il rigetto. Ciò non è accaduto invece in Rwanda, Paese martoriato e ancora sofferente di un tragico genocidio (ove un’etnia di tipo bantu ne ha massacrato un’altra, i Tutsi), grazie al fatto che l’evoluzione istituzionale è progredita di pari passo allo sviluppo economico, reso possibile, date le piccole dimensioni di questo ombelico africano, dai finanziamenti abbondanti indotti anche dal senso di colpa di tutto il mondo sui tragici eventi di un olocausto secondo solo a quello hitleriano, fino a far parlare della capitale ruandese Kigali come della nuova Dubai.

In questo contesto, è abbastanza intuitivo il fatto che esistano ben poche probabilità che il flusso migratorio dall’Africa verso l’Europa e l’Italia in particolare, s’interrompa in modo naturale e virtuoso: nel mondo odierno i canali d’informazione sono aperti ed efficienti e quindi i vasi comunicanti tendono a un equilibrio delle presenze umane con le aspettative di benessere.

Come s’inserisce in questo quadro il suggestivo “Piano Mattei”, messo a punto dal Governo in carica e promosso anche in sede elettorale, due anni fa, come progetto per l’esercizio di un ruolo proattivo dell’Italia verso l’Africa?

Impossibile pensare a interventi taumaturgici, che ribaltino una situazione che ha caratteristiche oggettive e sostanzialmente naturali. Va detto che l’intervento non si propone di cambiare la situazione, bensì di creare, con un occhio sul lungo termine, locali condizioni di sviluppo specifico, adatte alla situazione reale e concreta. La concretezza riguarda creazione di economia, che significa ricchezza/valore compatibile con lo stato attuale consolidato. L’idea del piano è di radicare spin-off di start up innovative nel contesto di 9 Stati africani: Marocco, Tunisia, Egitto e Libia del nordafrica mediterraneo, la popolosa Repubblica Democratica del Congo e la Costa d’Avorio dell’Africa occidentale subsahariana, Etiopia e Kenia del Corno d’Africa e il Mozambico a oriente. Esso è ragionevole, sia nello spirito (un’Italia che accompagna in modo paritetico quegli Stati a queste iniziative) che nelle ipotesi di risultato. Infatti, i risultati sarebbero quelli di creare micro aree di sviluppo nel tessuto degli Stati suddetti, con iniziative mirate che s’inseriscano nel volano economico globale con capacità di competere specifiche e particolari di settore, per la produzione di posti di lavoro e prime enclave di benessere. Sul piano strategico-economico l’iniziativa così posta ha senso, perché il processo di globalizzazione, che viaggia per suoi percorsi strutturati e avulsi dalle aree non infrastrutturate in ritardo di sviluppo, lascia la possibilità di operazioni come il Piano Mattei.

Il quale non è una soluzione, ma è di certo un’operazione virtuosa che potrà servire ad attenuare a livello locale in alcune aree dei 9 Paesi le condizioni di disagio e a contenere processi riequilibranti come l’emigrazione massiccia.

Venerdì 17 gennaio 2025

© Riproduzione riservata

1675 visualizzazioni